標本が伝える“ 密猟 ”の軌跡〜タンネウシ5月号2025

臼井 平

標本の裏には「物語」

3月31日まで実施していた特別展 「大標本展」は、生物資料が辿ってきた「物語」に着目し、展示を組み立てていきました。「電線に触れて感電死し、ウトロに大規模な停電をもたらしたシマフクロウ」「観光客からもらった餌を喉に詰まらせて死亡したエゾシカ」「野犬と間違えて駆除されたタヌキ」など、短編小説さながらの数奇な物語を標本と共に展示しました。 展示した標本はいずれも展示室や標本庫から厳選したもので、1,000 点近くにのぼりましたが、それでもスペースの都合上、展示しきれなかった「物語を持った」標本が多数ありました。

密猟されたオオワシ・オジロワシ

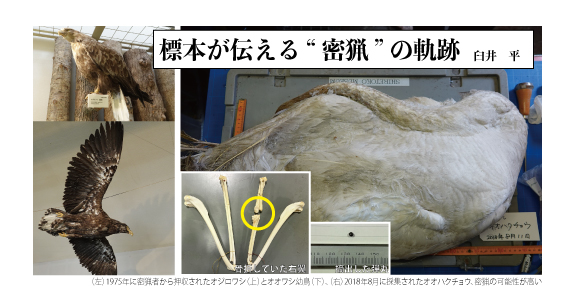

そうした標本の一つが今回紹介する「斜里町内で密猟されたオオワシ・ オジロワシ 」です 。知床博物館に展示されているオオワシとオジロワシの剥製は、1975年にウトロ地域で大規模な密猟を行っていたグループから押収されたものです。

(今でこそ斜里町内では珍しくはありませんが)かつては、オオワシとオジロワシの生息数は今よりもずっと少なく、特にオジロワシの知床半島での営巣数は15巣ほどしか確認されていませんでした(ちなみに、現在は70巣前後)。そのため 、当時の両種ワシの希少価値は極めて高く、剥製が闇ルートにおいて高額で取引されていたとも言われています。

逮捕された四人の密猟グループは、ウトロ地区で撃ち落としたワシを自分達で剥製に加工し販売を繰り返していたようで、逮捕された際には、15個体のワシの剥製を所持していました。このうち、3個体が上川地検から北海道教育委員会を経由し知床博物館で受け入れることになりました 。剥製はいずれも(密猟者たちが自前で剥製にしていたため)処理が悪く、劣悪な状態だったため、再度、プロの剥製師に標本処理を依頼し現在展示している剥製の形になりました。

斜里川で死亡したオオハクチョウその死因は・・・

前述の事件から既に50年が経過していますが、密猟は近年でも斜里町内で行われている可能性が出てきました。2018年8月に斜里川で死亡していた狩猟が禁じられているオオハクチョウの体内から、散弾銃の弾丸が解剖中に出てきたのです。

本来、オオハクチョウは渡鳥で夏にはシベリアなど北方へ渡ってしまうため北海道では殆ど見られなくなります。「なぜこの時期に?」と不思議に思いながら解体をしていると、右翼に骨折が見られ、その箇所からコロリと弾丸が出てきました。解剖を進めていくと、骨折した骨には再生の痕跡が見られたため、撃たれてから数ヶ月生存していたことが伺えました。以上の状況から、この個体は早春に渡りのため南から北上し斜里川へと飛来した際に密猟者に撃たれ、弾丸により重傷を負っていたため飛ぶ事ができず8月まで懸命に生きるも、力尽きてしまったと推察できます。採餌するのも大変だったの か、体はすっかり痩せていました。

普段、標本たちは口をつぐみ、キャプションの限られた情報だけを皆様に伝えるに留まります。しかし、全ての標本は“生”から“死”までの無数の物語を包含し、時々、私たちに過去と稀に)未来の話をしてくれる事もあります。当館の学芸員が、解説などで軒並み口数が多いのは、資料が無口なせいかもしれません。

コメントを残す