アイヌ民族の遺跡「チャシ」〜タンネウシ8月号2025

勝田 一気

「チャシ」とは

チャシとは、アイヌ語で「柵囲い」などと訳すことができる、アイヌ民族の遺跡のことです。用途は、戦いの時の砦や各集落間の集会所、祭祀・儀礼の場所、見張り場など様々だったと言われていますが、詳細はわかっていません。道内のチャシの構築時期はおよそ16世紀から18世紀ごろと考えられており、古い場合は13世紀まで遡りますが、多くの場合は構築時期はわかっていません。現在では北海道内で約500ヶ所、斜里町内では8ヶ所のチャシが確認されています。

チャシの立地と特徴

チャシは、立地によって4つに分けることができます。岬や丘の先端の一部を堀で区切る「丘先式(きゅうせんしき)」、崖に面する台地の上に堀をめぐらす「面崖式(めんがいしき)」、丘の頂上を堀で囲む「丘頂式(きゅうちょうしき)」、湖や湿地の中島をそのまま生かした「孤島式(ことうしき)」です。これらのように、チャシのほとんどには1本もしくは2本の掘があり、地形を活かして堀で周りと区切ることで、チャシ本体とその他の場所との明確化を図っています。堀は現在でも溝として残っており、凹凸がしっかり残る竪穴住居を作らないアイヌ民族の遺跡としては地表から目で確認できるものとして貴重な手がかりといえます。また、チャシはコタン(村)との関係が深いと考えられ、周囲にはチャシと対になるコタンがあります。

北海道のお城「チャシ」

北海道は、本州のようないわゆる「お城」は少ない地域です。しかし、(公財)日本城郭協会がチャシをお城の一種とみなし、日本100名城の一番最初の城を根室市の根室半島チャシ跡群に定めました。これにより、100名城リストを最初からめぐる人にとって一番最初に訪れるお城として近年ではチャシが人気を集めています。

斜里のチャシ

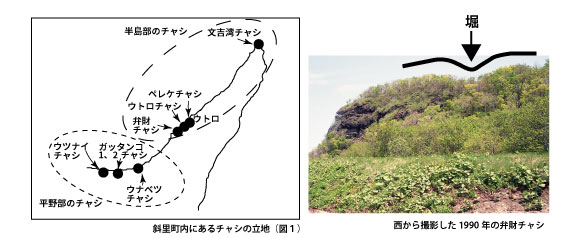

斜里町内には西側からウツナイチャシ、ガッタンコ1チャシ、ガッタンコ2チャシ、ウナベツチャシ、弁財チャシ、ウトロチャシ、ペレケチャシ、文吉湾チャシの8ヶ所のチャシが見つかっています。斜里のチャシは斜里平野部と知床半島部の二つに大別できます(図1のとおり)。平野部チャシの全てが海岸線の砂丘列上に位置しています。これは、斜里平野が湿地帯だったため標高が高い砂丘上に構築したと考えられています。特に、平野部のチャシは砂丘内に流れていた古川や海、旧根室街道を向いているため、交通における要衝であると考える研究者もいます。平野部とは異なり、半島部のチャシは海岸段丘上に構築されています。どちらのチャシも立地は異なりますが、高く、見通しが良い場所に構築している点は共通しています。

謎の遺跡「チャシ」

北海道内で多く見つかっているチャシですが、その半数以上は構築時期や性質、用途がわからないままで謎に包まれています。斜里町内のチャシについては発掘調査が行われていないため、多くの不明点があるのが現状です。しかし、チャシの解明のためにも基礎的な分布調査や発掘調査、細かな文献調査が重要と言えます。

コメントを残す