江戸時代末期の絵地図 チウルイ山は今の◯◯岳〜タンネウシ12月号2025

佐々木 剛志

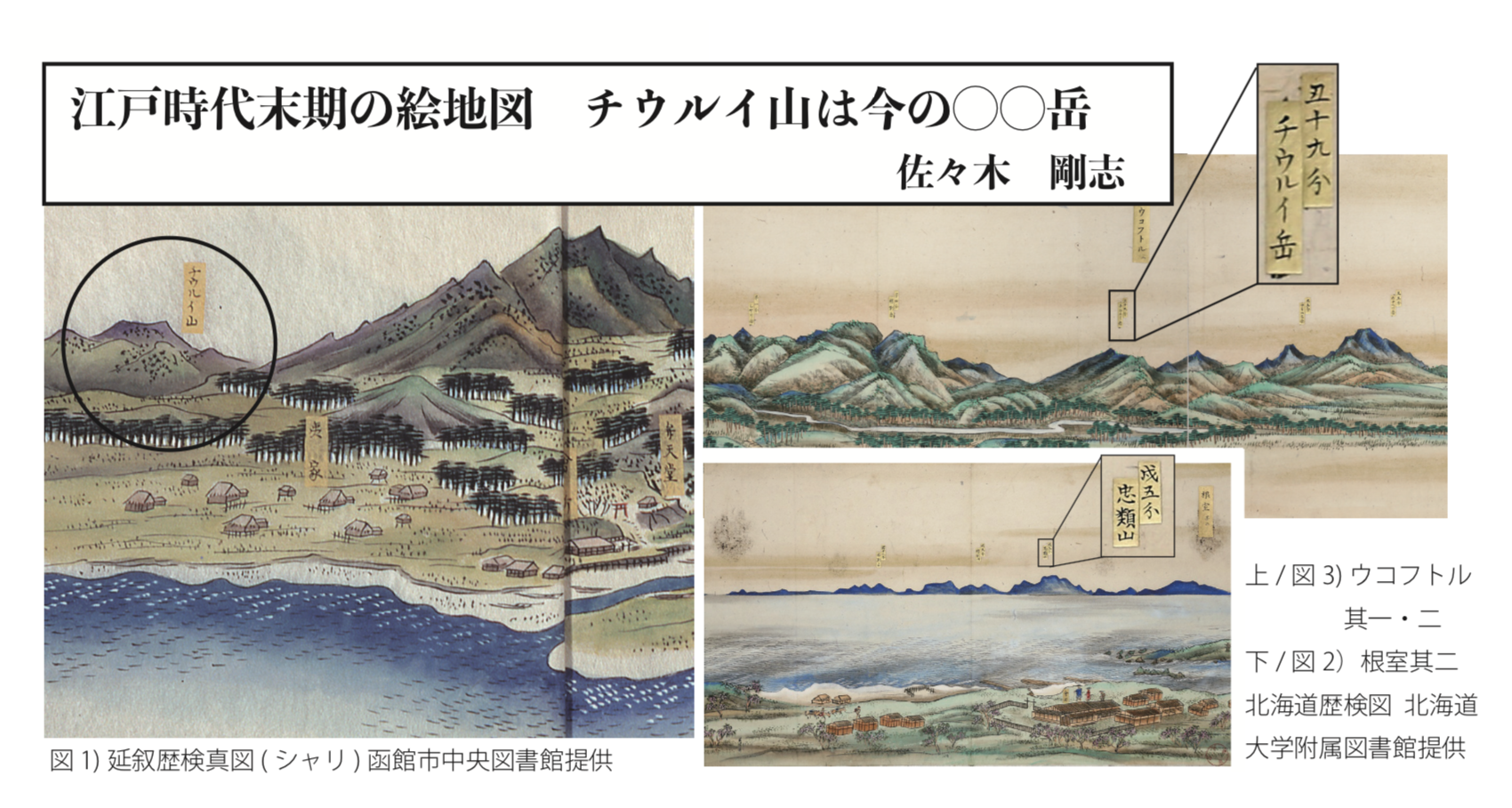

延叙歴検真図のチウルイ山

延叙歴検真図(シャリ)(図1)は、近世の斜里周辺の様子をありありと伝える絵図として、常設展示していますが、これには「チウルイ山」という馴染みのない山があります。現在の標津町には忠類という地名がありますが、山名としては、現在この地域周辺には存在しません。延叙歴検真図は、安政 4(1857) 年に目賀田帯刀が北海道を踏査して描き上げた風景図であり、絵の形による地図といわれています。現存しているものはいわゆる抄写本であり、オリジナルにあたる延叙歴検図は明治元(1868)年に焼失しています。そのため、延叙歴検図を元に筆者が明治3(1870)年に再描したものが北海道歴検図です。この北海道歴検図には方位も詳細に記されており、「チウルイ山」を確認できる2枚の絵地図から紐解いてみます。

北海道歴検図の方位表記

古来より方位は十二支で表され、 北海道歴検図でも同様ですが、干支表記に加えて○分と数値で細分化されています。北海道歴検図を見通すと、20後半の数値が散見されることから、十二支が更に30分割されていると思われます。この場合、12×30=360分割となり、丁度現在の360度と同様になります。また、磁北は西偏3度としました。

根室からの忠類山

北海道歴検図根室其二 ( 図2) は、根室会所 ( 現在の根室市役所付近 )からの風景図であり、「戌五分 忠類山「戌五分 標別山」「酉十九分西別山」と書かれています。根室市役所付近から現在の西別岳に線を引くと、286度の方位となります。

西別山の酉十九分を286度と見なした場合、北は亥三十分(真北360度・磁北357度)となり、以降はこれを基準とします。(近世の方位表記では、子十五分を北とすることが一般的ですが、ここでは保留にします。) 忠類山の戌五分は現在の302度にあたり、その方位に線を引くと、現在の俣落岳と一致しました。標別山の戌五分の方位 は、なぜか忠類山と同じであり、誤記と思われます。

ウコフトルからのチウルイ岳

北海道歴検図ウコフトル ( 現在の中標津町と標茶町の町境付近)其一・二 ( 図 3) には、右(東)から「丑五分ウナベツ岳」「丑十九分 チウルイ岳」「子四分標別岳」「子一分 シャリ岳」とあります。このうちシャリ岳(現在の斜里岳)の標高が1547mとひと際高いので基準として捉えると、ここの標別岳は現在の標津岳の双耳峰であるサマッケヌプリと思われ、斜里岳とサマッケヌプリの頂上から、子一分 (358度)・子四分(1度)の逆方向、即ち178・181度に線を引き、その交点(ウコフトル)からウナベツ岳・丑五分 (32度)の方位に線を引くと、現在の海別岳ではなく武佐岳に一致しました。チウルイ岳ですがそもそも丑五分 (32度)の左(西)側に丑十九分(46度)はあり得ないので、これを子十九分(16度)の誤りと仮定すると、現在の俣落岳と一致しました。

チウルイ山は俣落岳?

二枚の絵地図チウルイ山(忠類山・チウルイ岳)は、いずれも俣落岳を示しているようです。あらためて実際に見える風景と絵地図を比較し、更に検証を加えます。お楽しみに。

コメントを残す