花から広がる生き物のつながり〜タンネウシ2月号2026

樋口眞人動けない植物の知恵 みなさんご存知のように、植物は動物のように歩いて移動することはできません。しかし大抵の場合、子孫を残すためには自身からなるべく遺伝的に遠い相手を探す必要があります。そんな植物たちは“花”という …

樋口眞人動けない植物の知恵 みなさんご存知のように、植物は動物のように歩いて移動することはできません。しかし大抵の場合、子孫を残すためには自身からなるべく遺伝的に遠い相手を探す必要があります。そんな植物たちは“花”という …

三枝 大悟 馬頭観音とは 地域の集会所や畑の片隅に、「馬頭観世音」と刻まれた石があるのを見たことはありませんか?これは、死んだ馬の供養や、家畜の安全を祈るために建立された石碑です。馬頭観世音は、馬の頭の飾りがついた冠をか …

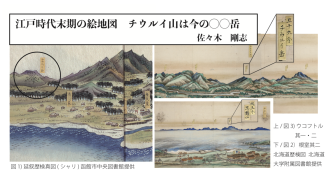

佐々木 剛志 延叙歴検真図のチウルイ山 延叙歴検真図(シャリ)(図1)は、近世の斜里周辺の様子をありありと伝える絵図として、常設展示していますが、これには「チウルイ山」という馴染みのない山があります。現在の標津町には忠類 …

三枝 大悟 戦後80年の取組みから 1945(昭和20)年8月15日に第二次世界大戦の終戦を迎えてから、今年で80年が経ちました。全国の博物館では、戦前から戦後にかけての生活を振り返る企画展や講座を開催しており、知床博物 …

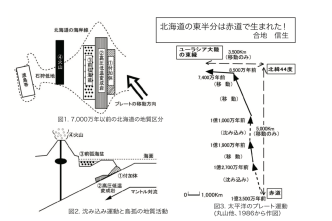

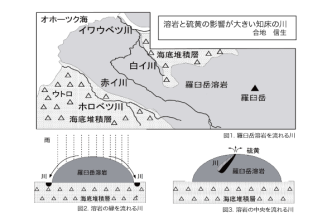

合地 信生 北海道は石狩低地を境に本州の延長部である西の渡島帯と、その海洋側で作られた神居古潭帯を中心とした東部分に分かれます(図1)。東部分の地域では 7,000万年以前の古い地層は南北構造をしており、プレート運動の …

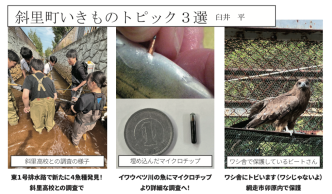

臼井 平 東1号排水路で新たに4魚種発見!斜里高校との調査で 過去の調査で、サケやワカサギの大量遡上のほか、ヤマメやアメマスなど、様々な魚種の生息を確認できた東1号排水路ですが(2024年2月タンネウシNo.386 参照 …

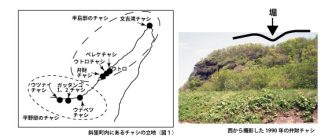

勝田 一気 「チャシ」とは チャシとは、アイヌ語で「柵囲い」などと訳すことができる、アイヌ民族の遺跡のことです。用途は、戦いの時の砦や各集落間の集会所、祭祀・儀礼の場所、見張り場など様々だったと言われていますが、詳細はわ …

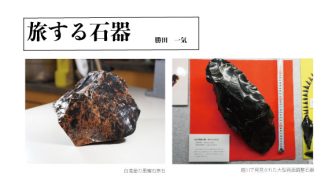

勝田 一気 石器で多く使われる黒曜石 鉄などの金属が普及するはるか昔から、獲物を狩る時や肉や植物を切る時、木の実をすりつぶす時などありとあらゆる場面で石を材料として作る「石器」が使われていました。その中でも、黒曜石は北海 …

合地 信生 知床半島の川は長さが短いため、一般の川の下流にあたる堆積場がほとんどなく、急流で海に注いでいます。では、どういう場所を川は流れているのでしょうか? 溶岩の縁を流れる川 1つのタイプは溶岩の縁を流れる川です。 …