北海道の東半分は赤道で生まれた!〜タンネウシ10月号2025

合地 信生

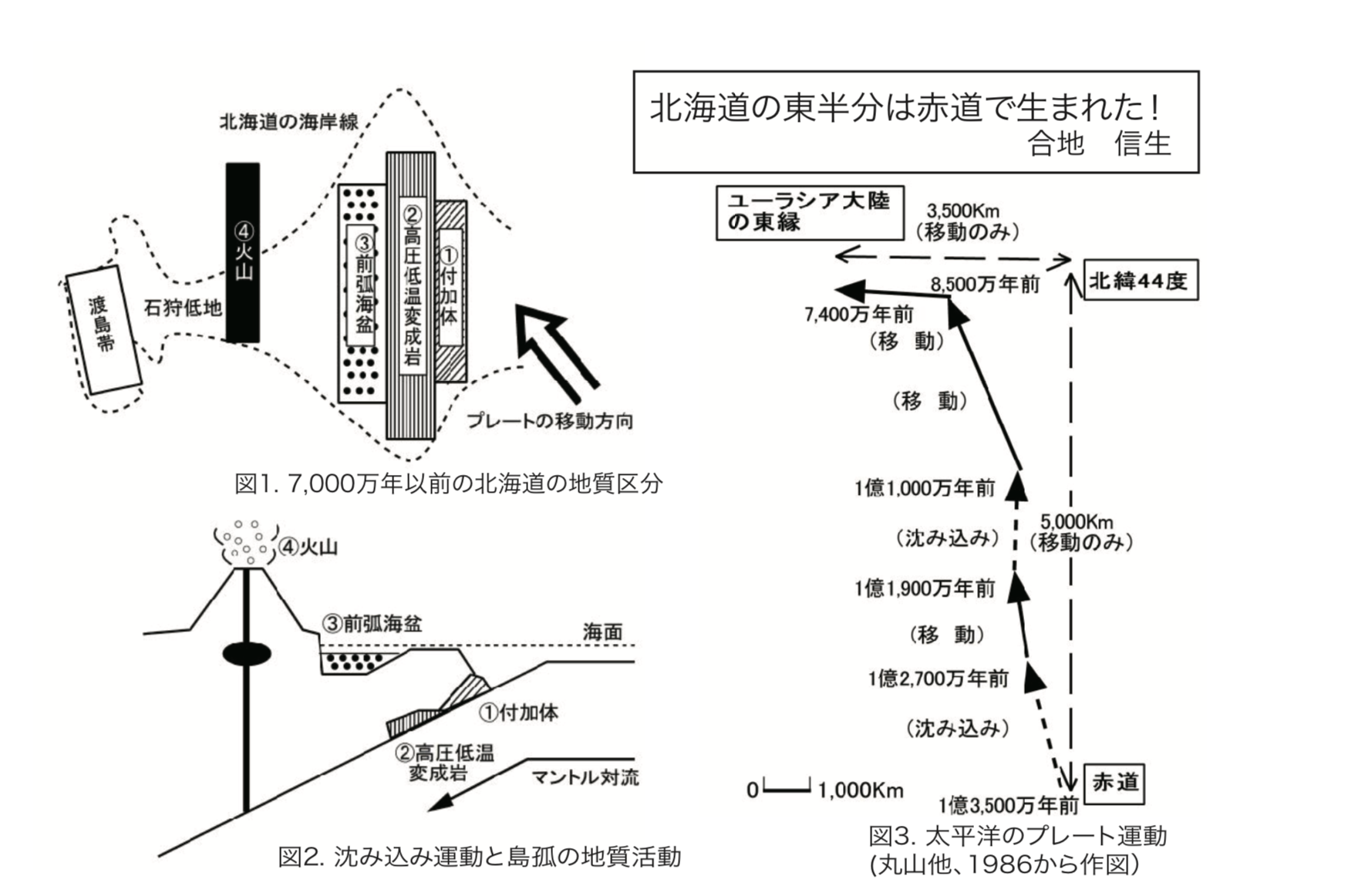

北海道は石狩低地を境に本州の延長部である西の渡島帯と、その海洋側で作られた神居古潭帯を中心とした東部分に分かれます(図1)。東部分の地域では 7,000万年以前の古い地層は南北構造をしており、プレート運動の影響を強く受けて作られました。

沈み込み運動と島孤の活動

図2が示すように海洋プレートと大陸プレートの衝突により、海洋側から①海と陸からの堆積物の付加体(日高累層群)②冷たい海洋プレート沈み込みでの高圧低温変成岩(神居古潭変成岩)③陸側での堆積-前弧海盆(蝦夷層群)④マグマ活動の火山(礼文ー樺戸帯)に区分されます。

プレートの動き

約1億4,000万年前から7,000万年前までは図3のように、北北西方向、その後西方向 へとプレートが今の2倍以上の速いスピードで動いたとされています。その後は大きな動きはなく、7,000万年前(白亜紀末)にほぼ現在のユーラシア大陸の東縁(北緯44度)に定着したと考えられています。

プレート運動から位置を再現

かつて位置していた大まかな場所を知るには過去のプレート運動を再現する方法があります。図3が約1億4,000万年前から7,000万年前までのプレートの動きで、南北に9,000km(緯度では81度)東西に3,500km移動しています。このうち1億3,500万年前と1億1,000万年前には沈み込みに伴う高圧変成作用があり、その前後の時代は南北での移動はないとすると南北の動きは5,000Km(緯度では45度)になります。出発は赤道付近と推察されます。

古地磁気から位置を再現

場所の緯度を知る、より精度の高い方法には古地磁気があります。マグマの冷却時や堆積層の鉄鉱物は当時の磁場を反映し、その伏角(極では垂直、赤道では水平)から緯度が分かります。

日高地方奥新冠地域の岩石について行った古地磁気研究(Boschman et al., 2021)で は、1億4,500万年前に赤道付近に位置していたのが1億年前に現在の日本列島の東に移動し、その後の西への動きで7,000万年前にほぼ現在の位置に落ち着いたことが分かりました。2つの異なる方法でも同じような結果が生まれました。

北海道の地質の特徴

北海道の東半分は暖かい赤道付近で生まれました。それを示す地質現象として、サンゴ礁から形成された当麻の鍾乳洞などの石灰岩が道内には数多く分布しています。また中生代末の7,000万年前まではユーラシア大陸から離れており、海に住む魚竜や首長竜の化石が多数発見されています。

コメントを残す